중증장애우 일상다반사(17)

본문

난 외출을 하려면 전동휠체어를 이용해야 한다.

그런 내가 이용할 수 있는 대중교통은 두 가지 뿐이다.

바로 지하철과 장애인콜택시다.

콜택시가 비용이 저렴한 편이라지만, 수입이 얼마 안 되는 내겐 비가 오거나 눈이 와서 전동휠체어를 이용하기 곤란한 경우를 제외하고는 거의 이용할 수 없는 사치이다. 그래서 나에겐 지하철이 일상이다.

나는 현재 장애우권익문제연구소에서 직장체험을 하고 있다.

|

연구소가 있는 당산역까지 오려면 집에서 가까운 1호선 독산역을 출발해 2호선을 갈아타야 한다. 그런데 독산역과 환승을 해야 하는 신도림 역에는 엘리베이터가 없다.

그래서 어쩔 수 없이 리프트를 탄다.

‘어쩔 수 없이’라는 표현은 , 아마 전동휠체어를 이용해 본 지하철을 타본 사람이라면 누구나 다 공감 할 것이다.

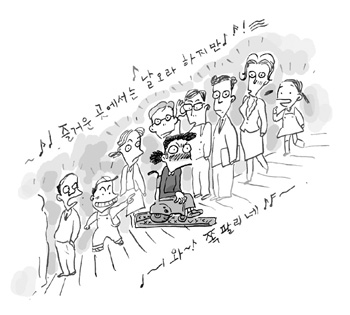

‘즐거운 나의 집’이라는 요란한 배경음악이 울리면 자연히 집중되는 사람들의 시선… 속도라도 빠르다면 시선을 즐기련만, 나의 기대를 저버리고 리프트는 하염없이 느린 속도로 올라간다.

그러한 것들이 너무 싫은 난 요즘, 환승을 할 때 시설이 좋지 않은 신도림이 아닌 엘리베이터가 있는 시청역을 애용한다.

그렇지만 엘리베이터가 없는 신도림역 덕택에, 6개의 역만 지나치면 도착할 수 있는 거리를, 난 한강을 왕복해가며 18개의 역을 거쳐 ‘여행을 한다’라는 생각으로 출퇴근을 하고 있다.

이렇게 전동휠체어로 지하철을 타다 보면 별의별 사람을 다 만나게 된다.

집까지 데려다 주겠다며 리프트가 내려오기를 기다리는 취객, 재미있겠다는 듯이 호기심어린 눈길로 계속 쳐다보는 아이들, 한번 타보고 싶다고 말하는 철없는 어른들, 어려운데 왜 나와 고생이냐며 혀를 차는 어르신들… 정말 가지가지다.

평소에 리프트 때문에 난 지하철에서 일하는 공익근무 요원과 인사도 잘 하고 이야기도 많이 하게 된다. 어느 날인가 늦은 시간에 2호선에서 환승을 하려고 1호선 시청역에 내렸는데, 어떤 취객 한 명이 자기 아버지도 장애를 가지고 있다며 반갑다고 동생처럼 느껴진다면서 2호선 엘리베이터부터 긴 지하도를 지나 1호선 승강장까지 쫓아오는 것이다. 난 당황하여 휠체어의 속도를 높여서 자리를 피하려했지만 나로서는 역부족이었다.

그렇게 어쩔 줄 모르고 있었는데, 한 공익근무요원이 와서 지하철까지 태워다 줄 테니 걱정 말라며 취객을 떼어 준 일도 일었다. 정신을 차리고 그 사람의 얼굴을 보니 광화문으로 다닐 때 잠긴 리프트를 자주 열어주던 공익요원이었다.

그 때는 ‘내가 그렇게 싫어하는 리프트가 이렇게 소중한 인연도 만들어 주는 구나’라는 생각이 들며 내 입가엔 웃음이 지어 졌다.

얼마 전, 연구소에 오려고 평소와 마찬가지로 지하철역의 리프트를 탔을 때의 경험이다.

한 서너살 쯤 되었을까. 한 꼬마가 엄마에게 묻는 소리가 들렸다.

“엄마 저 언니 어디 아파? 왜 저거 타는 거야? ”

난 내심 ‘저 아이의 궁금함이 나에겐 또 상처로 남겠구나.’싶었다.

보통 아이들이 그런 질문을 하면 부모들은 대부분 “너도 엄마 말 안 들으면 벌 받아서 저렇게 돼. 알았어?”라고 쏘아붙이거나 대답할 필요조차 없다는 듯 아이의 손목을 휙 낚아채 내게서 멀어지게 하기 때문이다.

그래서 나는 평소와 마찬가지로 못들은 척 지나치려 했다. 그런데 순간 나는 귀를 의심했다. 나의 이런 예상이 보기 좋게 빗나간 것이다.

그 꼬마의 엄마는 아이에게 이렇게 대답했다.

“ㅇㅇ도 유모차를 타면 계단을 올라 갈 수가 없잖아? 그래서 엄마가 유모차 번쩍 들고 가지? ㅇㅇ가 아플 때만 유모차 타는 것은 아니잖아. 그러니까 저 언니도 아픈 것이 아니라 바퀴달린 의자를 탔기 때문에 계단을 올라 갈 수 없어서 저걸 타는 거야.”

물론 그 꼬마의 엄마가 아이에게 정확한 설명을 해 준 것이라고 생각하지는 않는다.

언젠가는 그 아이는 유모차를 벗어나 혼자 걷겠지만, 장애 때문에 전동휠체어를 타는 나는 그렇지 않기 때문이다.

하지만 아이가 이해할 수 있도록 눈높이를 맞추어 아이의 세계 안에서 설명한 그 아이의 엄마처럼 생각하는 사람이 많아진다면 얼마나 좋을까.

적어도 사람들이 리프트가 재미있다고 말하지도, 재미있어 보인다고 말하지도 않을 것이며, 혀를 차는 사람도 생기지 않았을 텐데…

모녀의 모습을 바라보는 내 마음이 찡해져왔다.

글 김주영

Copyright by 함께걸음(http://news.cowalk.or.kr) All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지